こんにちは。シーアです。(@seer1118b)

ふるさと納税、寄付をして、お礼品をもらって、それで終わった気分になっていませんか?

シーア

シーアふるさと納税は、住民税や所得税の控除が目的。

寄付しただけでなく、きちんと控除の申請をしましょう。

そうは言っても「わざわざ確定申告しなきゃいけないのか…」「難しくてよく分からない…」という方もいらっしゃるでしょう。

そんなあなたのために、ワンストップ特例制度があります。

条件に該当する方のみにはなりますが、確定申告をしなくても、税制優遇のための手続きができるんです。

この記事を読めば、ワンストップ特例の流れがつかめますよ。

ライト

ライトふるさと納税は、やりっぱなしNG!

ふるさと納税は、任意の自治体に寄付をすることで、実質2000円の自己負担でおトクな返礼品がもらえます。

さらに、住民税・所得税が軽減される制度です。

年末近くなると、バタバタしますし、人気の返礼品が品切れになったり、自治体側の対応も混み合います。

シーア

シーア実は…そのあとのほうが重要なんです。

きちんと税控除が受けられるよう、「確定申告」または「ワンストップ特例制度」の申請が必要です。

ライト

ライト今さら聞けない?ふるさと納税の仕組みを解説

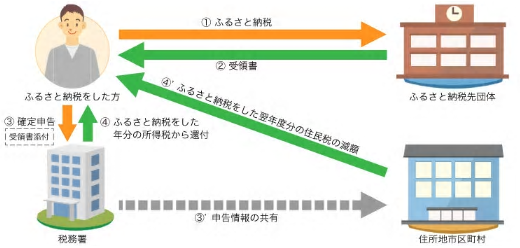

地方自治体への寄付金制度です。

通常であれば在住の自治体に納める税金を、自分の故郷や、それ以外の全国の市区町村に寄付することができます。

ふるさと納税をしたい自治体を選んで、寄付を行います。

すると、ふるさと納税先の自治体からは、お礼品が届きます。

あわせて、寄付を証明する「寄附金受領証明書」というものが送られてきます。

ふるさと納税は、1年に何回でも行うことが可能。

毎回違う自治体に寄付してもいいですし、同じ自治体に何度も寄付してもOKです。

その後、「確定申告」または「ワンストップ特例」の手続きをすると、今お住まいの地区町村から、所得税や住民税の優遇が受けられます。

これにより、実質2000円の自己負担になるのです。

- 所得税の還付 →当年分から適用され、返還される

- 住民税の控除 →翌年6月以降、支払う分から減額される

つまり、確定申告をしないで、寄付しただけで放っておいたら、全然お得にならないんです!

いくらまで自己負担2000円で寄付できるの?

収入や、扶養家族の人数等により、いくらまでなら自己負担額2000円で済むのかが決まっています。

「さとふる」控除額シミュレーションで、ふるさと納税の控除金額のシミュレーションが可能です。

お手元に、昨年の年末調整の書類があれば、その金額を元に入力すればOK。

もしなければ、概算で入力して、誤差がある可能性を踏まえて、ちょっと少なめを目処に寄付すると良いでしょう。

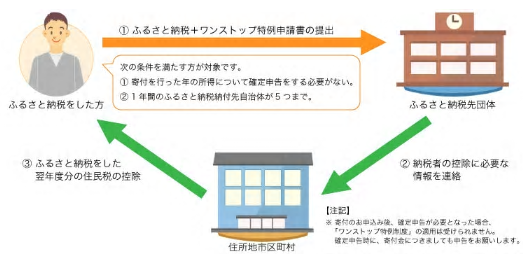

ワンストップ特例制度とは、確定申告なしで税優遇の手続きができる制度

シーア

シーア普段、会社勤めをしていると、年末調整でいい感じにやっておいてくれているという認識なので、かなり重く感じます。

ワンストップ特例制度は、確定申告をしなくても、税控除がの申請ができる制度なんです。

ライト

ライトサラリーマンには最適!ワンストップ特例の利用条件

ワンストップ特例制度は、確定申告をしなくても、簡易的な書類を自治体に郵送するだけで、手続きを完了させることができるものです。

ワンストップ特例制度は、下記の条件に当てはまる方が利用できます。

- ふるさと納税の寄付先の自治体が5つまでの方

- ふるさと納税以外で確定申告が必要ない方

一般的な給与所得者で、企業等にお勤めの、普段は会社の年末調整で事足りているような方が、ワンストップ特例の対象となります。

また、会社の年末調整では、ふるさと納税は一切関係ありません。

生命保険や、扶養家族などは、記入する欄がありますよね。

ですが、ふるさと納税をいくらしたかなどは、書く必要もないし、そもそも書く欄がありません。

シーア

シーアワンストップ特例制度が使えない場合

寄付先の自治体が5つを超える方は、ワンストップ特例を利用することができません。

また、自営業の方や、年収2000万円を超える所得者は確定申告が必要です。

医療費控除などのために確定申告される方も、対象外となります。

ライト

ライトワンストップ特例申請後、確定申告が必要になったら

もし、ワンストップ特例の申請書を出したあとに、高額な医療費がかかって確定申告が必要になった場合、どうなるでしょうか。

シーア

シーアワンストップ特例は無効となります。

先に書類を提出していても、関係ありません。

あとから確定申告は必要で、そのときに、ふるさと納税のこともイチから書かないといけなくなります。

「ワンストップ特例の申請書を出したから、確定申告には書かなくていいや」はNG。

ライト

ライトワンストップ特例は、自動的に無効になるので、キャンセルする必要はありません。

私の場合…ワンストップ特例申請してみました

私は、ワンストップ特例制度が使えます。

医療費も大してかかっていないし、別で確定申告をしなくてはならない事項もありません。

投資をやっていますが、NISA口座での取引はもともと非課税なので、確定申告は必要ありません。

課税される特定口座の取引もありますが、売却していないので、確定申告はしなくて大丈夫でした。

過去の確定申告 ~こんな場合は確定申告が必要~

過去、確定申告をしたことが3度あります。

シーア

シーア- 医療費控除 →2007年、2010年の2回 (子どもの出産の翌年)

- 住宅ローン減税 →2009年 (マンションを買った翌年)

普段は給与所得者で、確定申告が必要なくても、このように一時的に確定申告をしなくてはならない方もいるでしょう。

ワンストップ特例申請の仕方

では、実際にワンストップ特例制度を利用しようとした場合、どのようにすればよいでしょうか。

利用者は、下記2点の書類を、ふるさと納税の寄付先の自治体に郵送することになります。

- ワンストップ特例申請書(正式名称:寄附金税額控除に係る申告特例申請書)

- マイナンバー提供に必要な本人確認書類

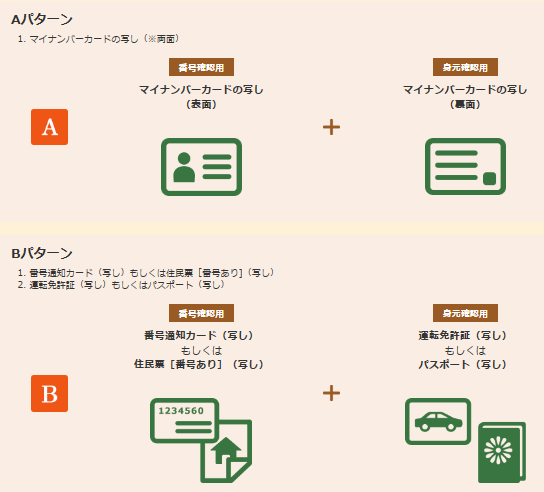

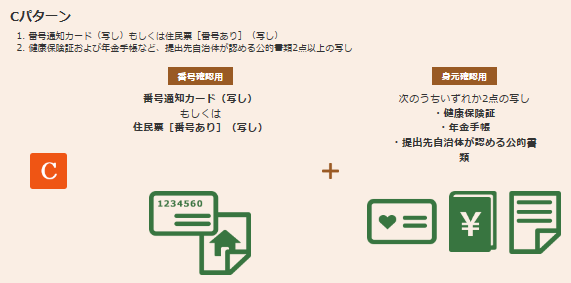

このうち、マイナンバー提供には、いくつかのパターンがあります。

- Aパターン…個人番号カードをお持ちの方は、その1点だけでOK。(裏・表の両方が必要)

- Bパターン…個人番号通知カード、または住民票の写しのいずれか+運転免許証・パスポートいずれかのコピー。→計2点。

- Cパターン…個人番号通知カード、または住民票の写しのいずれか+健康保険証・年金手帳・または各自治体が認める公的書類のうち2点。→計3点。

パターンBが、最もポピュラーな方法ですね。

個人番号カードの普及率は、8%程度で、持っている方にあまり遭遇したことがないので。

パターンCは提出書類が増えますので、若干面倒です。

「各自治体が認める公的書類」とは、国税・地方税・社会保険料・公共料金の領収書など、自治体により異なります。

寄付後に、自治体から「寄付金受領証明書」が送られてきて、説明が同封されていますよ。

ライト

ライト免許証・マイナンバー通知カードをコピーしておこう

我が家は、ふるさと納税を完了する前から、私と夫の免許証・個人番号通知カードを、5枚ずつまとめてコピーしておきました。

寄付先の数なんて最初に決めていなかったけど、ワンストップ特例制度は5箇所までなんだから、5枚以上必要になることないだろうと思って。

ワンストップ特例は、複雑なようですが、確定申告に比べたらだいぶマシ。

寄付した側から見ると、手続きは書類の提出1回だけで完了するので簡単です。

ライト

ライトワンストップ特例の書類提出期限は、翌年の1月10日まで

ワンストップ特例の申請締め切りは、翌年の1月10日必着です。

間に合わなかった方は、確定申告を行うことになります。

確定申告は、通常、翌年の2月16日から3月15日まで。

シーア

シーア ライト

ライト自治体により、微妙に異なる申請方法

ワンストップ特例申請書の書式自体は、どこの自治体も同じ。

基本的には、どこに寄付をしても、同じ書類を出すことになります。

ふるさと納税は、地方自治体にとってはもはや無くてはならない税収入源になっています。

しかし、その対応や、事務処理に関しては、その自治体に任せられているのが現状。

そのため、ワンストップ特例の申請のやりやすさは、自治体によって若干異なっていました。

シーア

シーアワンストップ特例制度の申請書をまとめて書いて、夫の名義で5ヶ所の自治体に、私の名義では3ヶ所の自治体に郵送しました。

ライト

ライトワンストップ特例申請書を送ってきてくれるかどうか

ワンストップ特例の申請書を送ってくれるところと、送ってこないところがありました。

これは、自治体の差というより、どのサイトからふるさと納税を申し込んだかによります。

さとふるから申し込んだ2つの自治体は、寄付金受領証明書のみが送られてきました。

ワンストップ特例申請書は、さとふるのマイページからPDFをダウンロードして印刷する方式。

家にプリンターがある人には、簡単なことだと思いますが、我が家はプリンターがないのです…。

シーア

シーア ライト

ライトもし会社で印刷できなければ、PDFを保存してUSBフラッシュメモリに入れて、コンビニのコピー機で印刷したことでしょう。

でも、PCに疎い方だったら、どうしたらいいかわからないかも。

ワンストップ特例申請書に、住所等を印字してくれている自治体も

ワンストップ特例申請書を送ってくれている自治体の中でも、若干の違いがあります。

気の利いた自治体は、利用者の名前や住所、寄付日など、すでに印字してくれています。

こちらが寄付を行った際に入力した情報は、自治体も知り得ていることだから、ダブって書く必要ないですもんね。

こちらが記入するのは、書類の記入日と、マイナンバーのみで、印鑑を押して完了。

シーア

シーア山形県新庄市など、ふるさと納税に力を入れている自治体は、さすがです。

事務処理のシステムや人員も充実させているのかな。

ワンストップ特例申請書を、全て利用者が記入する形で送ってくる自治体もあります。

システムが整っていないなど、自治体側の事情もあるのでしょう。

利用者に書かせることで、抜け漏れが発生しそうですが…。

シーア

シーア誤りがあったら、事務処理上、自治体側も面倒なことになるんじゃないかな。

自治体によって違う、ワンストップ特例の返信用封筒の有無

寄付金受領証明書を送ってくる際のやり方も、自治体により様々でした。

- 市役所等の住所が印字された返信用封筒を入れてくれていて、料金後納郵便で切手いらずの自治体

- 返信用封筒がなく、自前で市役所等の住所を書いて切手を貼って郵送する自治体

- 返信用封筒はあるけど、切手は自分で貼って下さいという自治体

送られてきた封筒に、自治体の役所の住所が書かれています。

きちんととってあればいいのですが、中身だけ置いといて、封筒を捨ててしまったりすることもあると思います。

そしたら、ネットでその自治体の役所の住所を調べて、手書きで封筒に書いて…という作業になります。

シーア

シーアそれに、ふるさと納税を扱う部署の名称が、自治体によって異なります。

「総務課」だったり「企画財務課」だったり。

返信用封筒に印字されていれば、「これがきちんと届くのだろうか」という不安も軽減されるのですけどね。

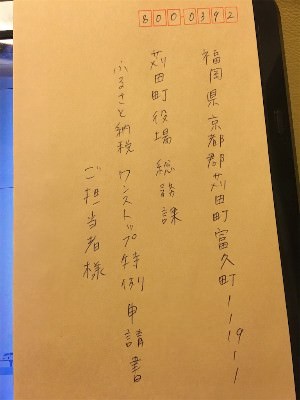

福岡県苅田町に寄付をして、豚肉をお礼品にもらったので、このようにワンストップ特例申請書を送ります。

シーア

シーア縦書きの字をきれいに書くのが苦手なので、だいぶガタガタして汚いですが…ご参考にご覧ください。

封筒などに「ワンストップ特例」と書いたほうが、該当の部署に正しく届けやすいのではないかと考えました。

これが正解ってわけではないけど、例があったほうが書きやすいと思いUPしました。

ふるさと納税のあとは、ワンストップ特例を有効活用しよう

ふるさと納税は、オンラインで選べて決済もできるので、ほとんどネットショッピングのような感覚で利用していました。

でも、その後の作業がないと、税制優遇が受けられないんですよね。

シーア

シーアワンストップ特例制度は、条件に当てはまる方にとっては、便利な制度です。

確定申告のめんどくささに比べたら、書類を送るだけで済むのはメリットですよね。

でも、いちいちコピー取りに行くのとか、地味にめんどくさい…!

今回、夫名義で5自治体、私名義で3自治体の、計8通のワンストップ特例申請書を書いて、郵送する作業をやりました。

シーア

シーアでも、これを先延ばしにしていると、さらにめんどくさくなります。

ライト

ライト関連記事

少しでも節約したいので、普段使いのお肉や魚介類を、ふるさと納税でお得にゲットできる自治体をまとめました。

贅沢品には憧れるけれど、ダイレクトに食費が浮くのはありがたいです。

いちばん普段使いができるのが、なんといってもお米。

ふるさと納税で、なるべくコストを抑えつつ、おいしいお米をゲットしましょう。